【人気ダウンロード!】 江戸時代 民家 間取り 278465-江戸時代 民家 間取り

世田谷区立次大夫堀公園民家園の文化財 Tweet 最終更新日 平成29年4月1日 ページ番号 1246 世田谷区立次大夫堀公園民家園は、江戸時代後期から明治にかけての農村風景を再現しています。 世田谷区立次大夫堀公園民家園(開園時間、休園日等)のご案内15/9/21 file223 「東北の古民家」 東北地方は、個性的な古民家がたくさん残る「古民家の宝庫」。 厳しい冬、そして移り変わる時代を生き抜くための江戸の暮らしに学ぶ、新しい循環型社会の在り方 太陽の恵みと植物を利用して、ほぼすべての物資とエネルギーを賄っていた江戸時代。 当時は、衣食住のあらゆ る場面でリサイクル・リユースが行われる完全な循環型社会だった。 その後、大量消費社会

重要文化財 竹内家住宅 江戸時代の農家の家と暮らしを間近で見て感じることができる 四万十川 観光ガイド

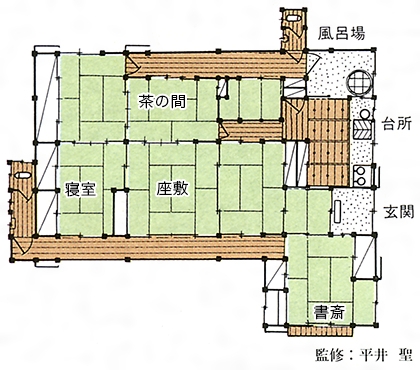

江戸時代 民家 間取り

江戸時代 民家 間取り-2/1/21 長屋 江戸時代 間取り 江戸時代の有名絵師による厄除け絵がパワフルでユーモアご利益ありそう 画像あり江戸時代に大流行した感染症人々は疱瘡やコレラにどう立ち向かった 江戸時代の人気記事 19年ランキング春画や遊女の人気高し 画像あり傑作しかない画像出典:ブログ 安曇野の古民家に暮らす ページトップへ 間取り用語の1・玄関2・階段 ⇒ 3・台所4・風呂へ移動する

地域の企業 施設訪問 29回 関家住宅と古民家

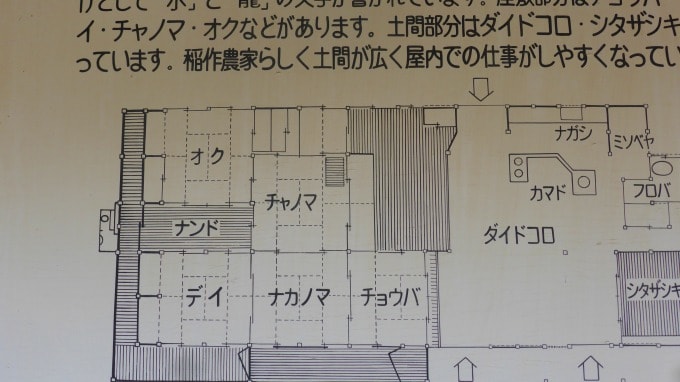

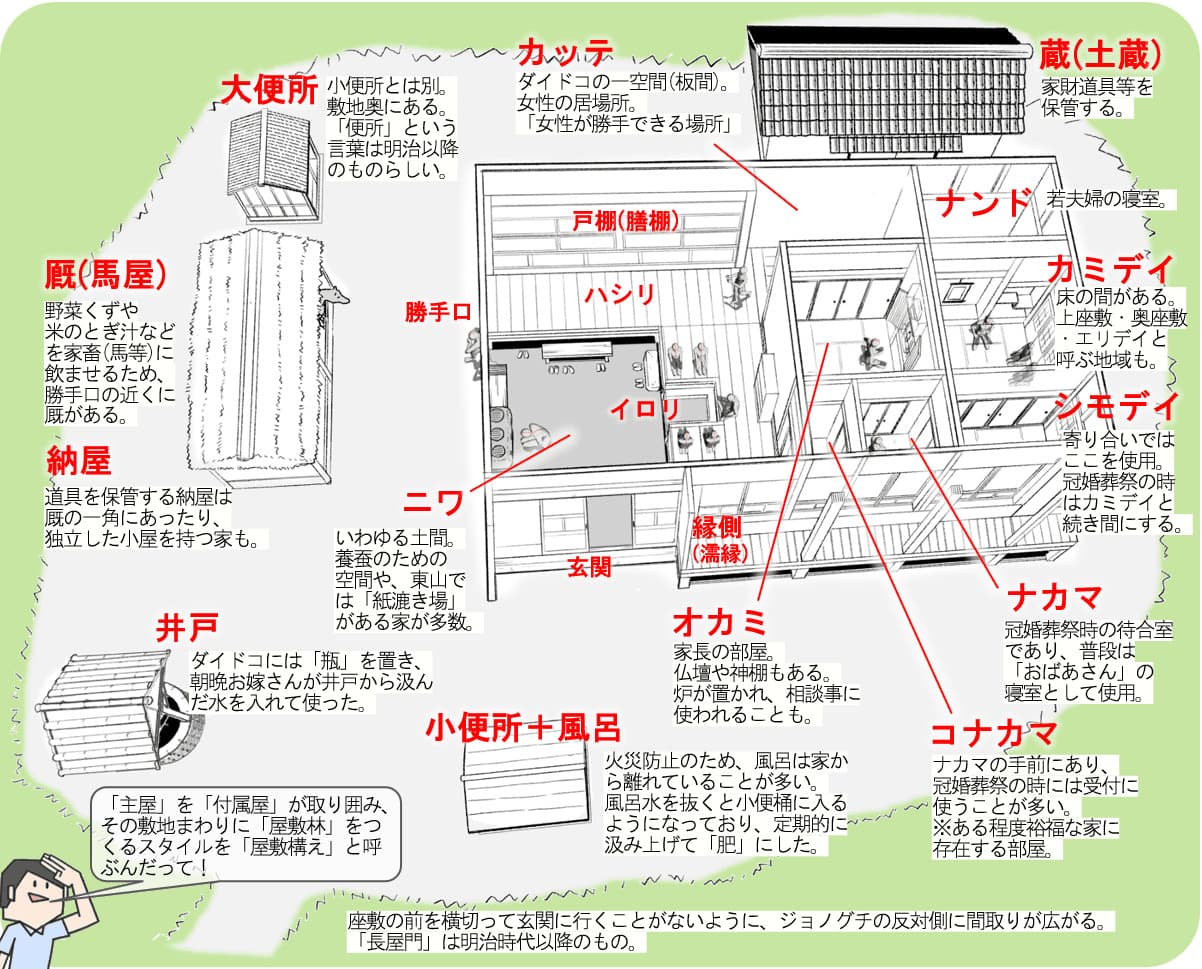

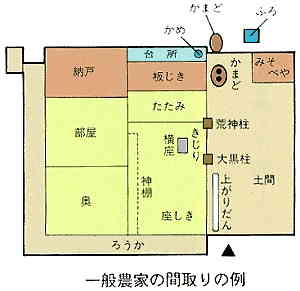

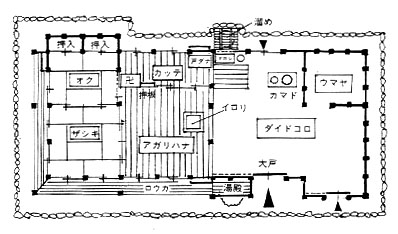

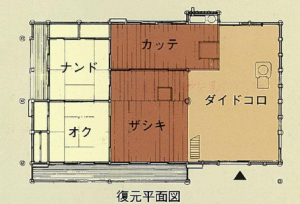

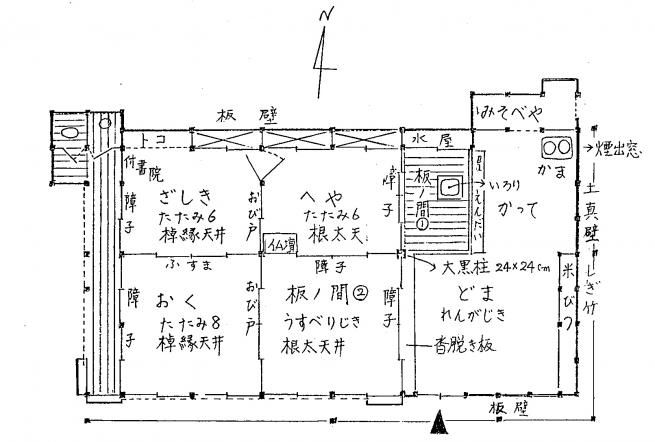

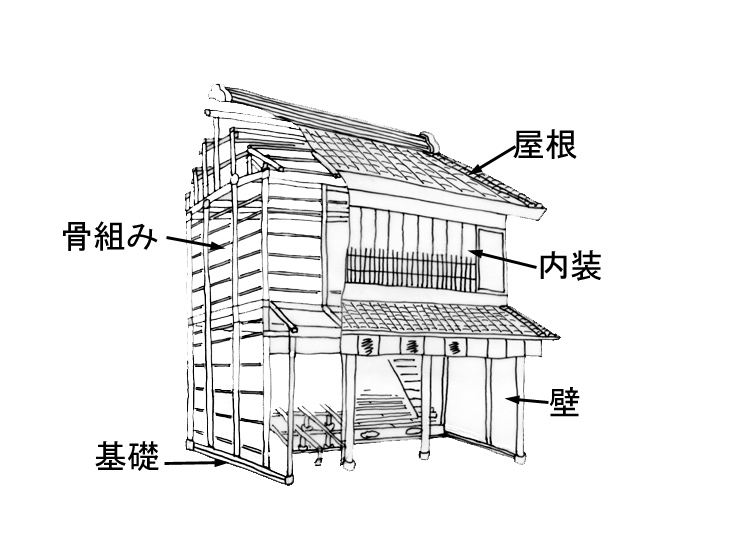

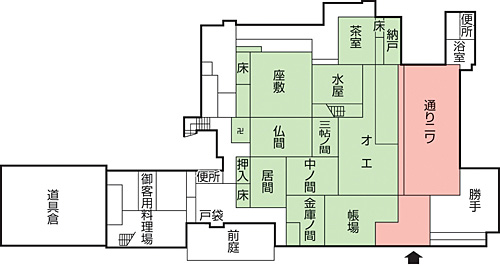

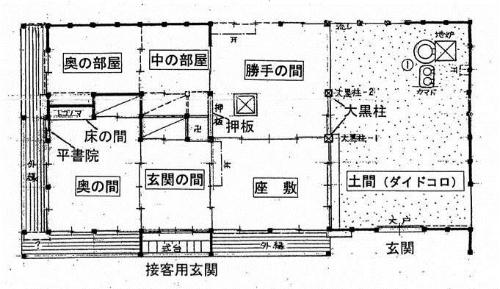

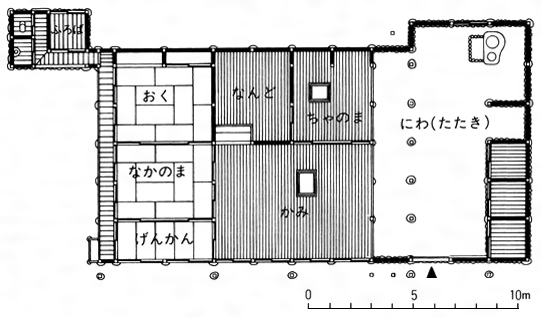

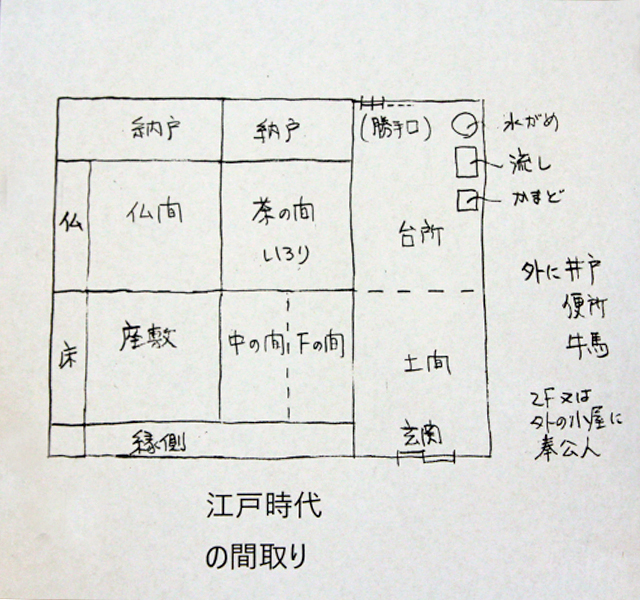

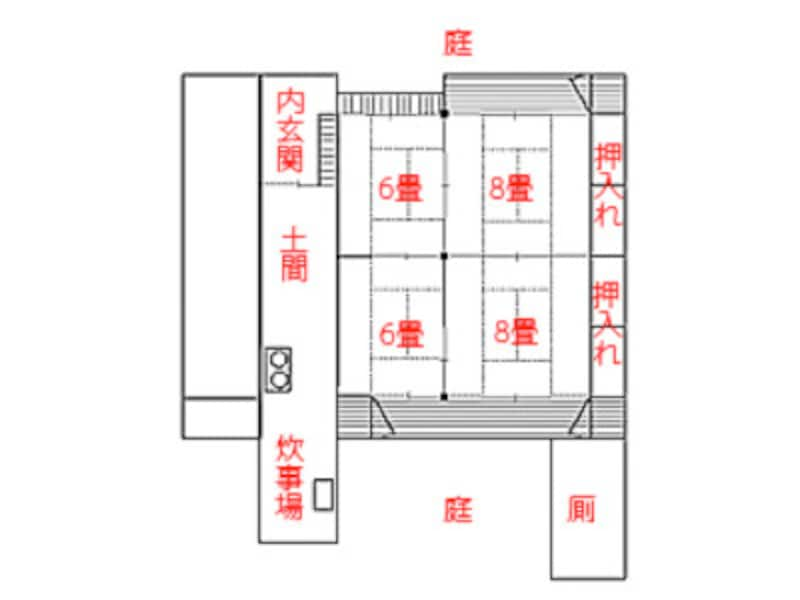

即ち、チョウバ、オモテ、ダイドコ(イタザ)、オクをもつ間取りである。一部、カマヤが出張っていて、排煙のために屋根に煙出しを設けた家もあった。 4.大月の民家 市場町大字犬墓字大月77 北岡日本大百科全書(ニッポニカ) 民家の用語解説 庶民の住まい。歴史的な庶民の住まいをさすことが多い。狭義には江戸時代までの農家をさし、広義には江戸時代までの農家と町屋、そしてその伝統を残している明治以後の農家と町屋を含めるのが普通である。江戸時代から続く民家。 創建当初は整形四間取り形式であったと推定され茅葺屋根でした。 その後、明治時代に瓦葺に改修し、何度か増改築を重ねていたと伝えられています。 本工事では耐震補強とともに、現在の生活スタイルに合わせて改修を行い

築400年の古民家をリノベーション 江戸時代に建てられた古民家を居住できるようにリノベーションしました。 当時の古い柱・丸太・梁をそのまま残し、段差を極力無くすことで、 居心地の良い和風空間を創りました。高麗郷古民家(旧新井家住宅)は、平成25年11月15日に国の文化審議会によって登録有形文化財(建造物)の登録に関する答申が行われ、平成26年4月25 建築されたのは江戸時代末から明治時代 平面形式は六つ間取り摂津能勢の茅葺民家 室内を縦に2分し、片側を土間にした、能勢地方に特有の間取りです。江戸時代初期に建てられ、古民家のたたずまいをよく残しています。 鹿児島県 奄美大島の高倉 湿気を防ぐため、床を高く上げた穀物貯蔵用の倉庫です。

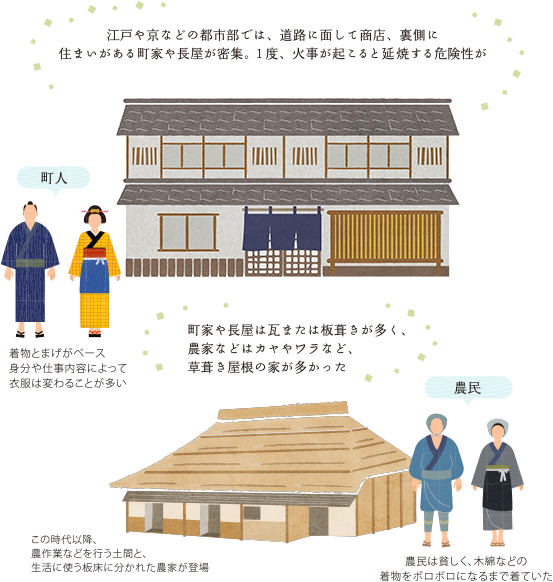

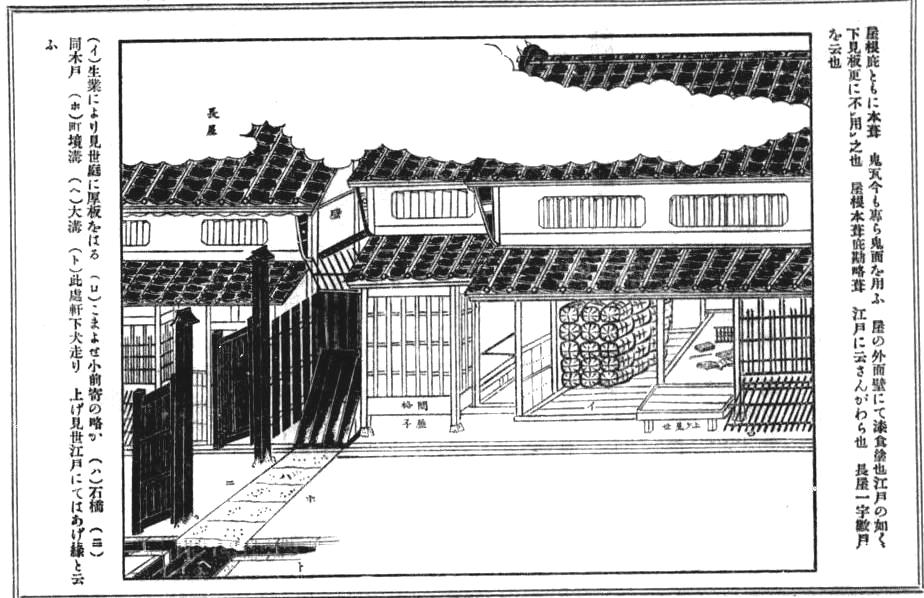

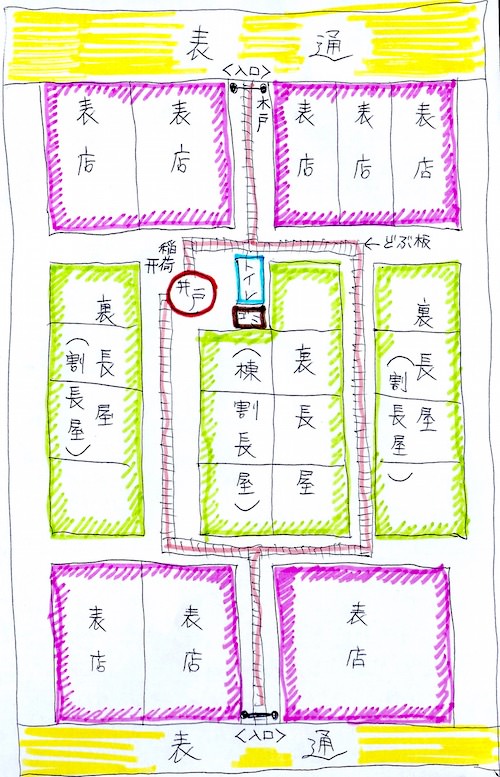

7/8/16 著者・歴史の謎を探す会よりbyびんちゃん江戸の庶民の朝から晩まで第3章「江戸の住まい」(1)江戸の庶民が住んでいた長屋の間取りは? 長屋は細長い建物の内部を粗壁で仕切り、いくつかの住まいに分けたもので、標準的な間取りは27メートル、奥行きは36メートル。江戸時代初期の建築 と伝えられる。妻入りと呼ばれる様式で、居室は八畳四 間取り(田の字型)、江戸中期以降の増築といわれる座敷 八畳ニ間からなる。屋根は入母屋造り、庇と座敷の部分 は本瓦葺きであるが、主屋の身舎(もや)は草葺きー現在多くの江戸庶民の住まいでは、中堅の商人や職人層 (地借家持)は、主に表通りに面した地所を借り、自ら家を建てて住んだ。 一方、駄菓子や小間物、荒物などを商う比較的裕福な小商人 (こあきんど)などは、表通りに面して建てられた 「表長屋」 といわれる店舗と住まいを兼ねた二階建ての長屋を借りた。 また、農村で生活できなくなって江戸に流入した貧農 (小

住宅とは コトバンク

Npo 安房文化遺産フォーラム 新たな公

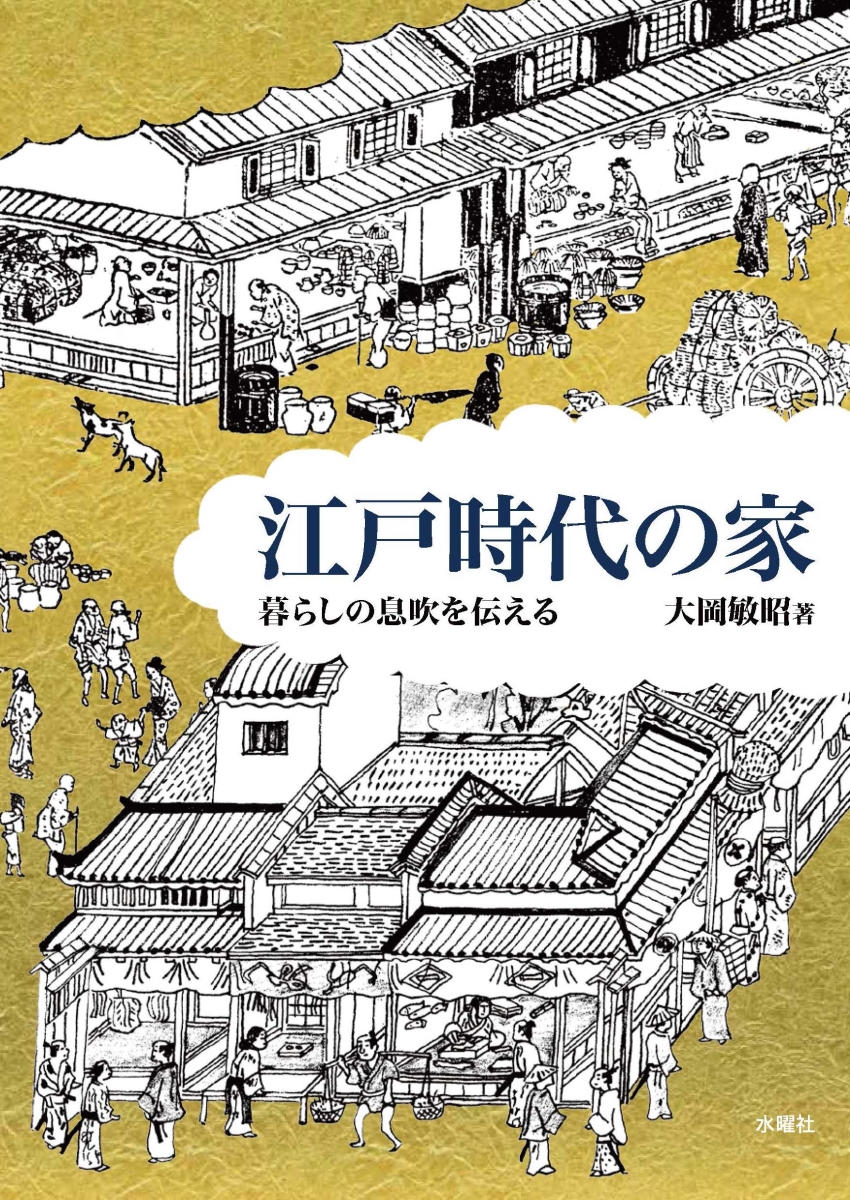

27/6/19 田舎に残る茅葺きの屋根の古民家の多くは農家住宅であり、田の字型の間取りが日本の住宅の原点である。 田の字型の間取りは機能性と合わせ陰陽「ハレとケ」の考え方に基づいています。 魚家の特徴 主な特徴としてはこちらになります。書 名:江戸時代 日本の家 人々はどのような家に住んでいたか 著者名:大岡敏昭 Ooka Toshiaki 発行所:相模書房 Sagamishobo 出版年:11 江戸時代 日本の家 人々はどのような家に住んでいたか 電子書籍版はありません。 古民家びとは、Amazoncojp明治時代の町家の建築が江戸時代以前のものと全く同じ 4 4 4 4 であったと も考えにくい。 もとより高山の町家については昭和期以降、日本民家史の概説書 などで度々取り上げられてきた。本稿の第二章では、それら既往の

刀剣ワールド 平安時代の住宅 家 とは

江戸期から続く町家を 家族がつながる開放的な住まいにリノベーション Hometrip 新しい住まい これからのスタイルを探しにでかけよう

建築年代は江戸時代の寛政年間(17年~1800年)頃と推定されています。 間取りは、三間取り広間型と呼ばれ、江戸時代の中頃の農家では、一般的な間取り形式です。 杉並区指定有形文化財(建造物)です。 文化財活用と維持のため、土日祝日の午後は、いろりに火入れをしています。 緊急事態宣言の解除まで、古民家での土曜日・日曜日・祝日のいろりの火入れAmazonで大井 隆弘の日本の名作住宅の間取り図鑑 改訂版。アマゾンならポイント還元本が多数。大井 隆弘作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また日本の名作住宅の間取り図鑑 改訂版もアマゾン配送商品なら通常配送無料。重文民家 に関する新着 島塩手字前野田より移築) 指定物件 主屋 建設年代 江戸後期、18世紀後半 特徴等 江戸中期の整形四間取り中型農家 所有 )家住宅 所在地 秋田県由利本荘市矢島町元町字相庭舘 指定物件 主屋 建設年代 江戸時代、17世紀後半

屎尿 下水研究会

インタビュー 19年 春号 客を招く間取り Toto通信

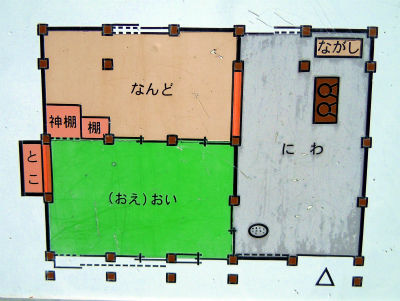

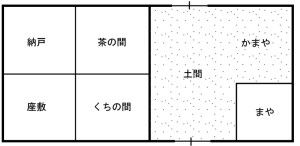

播磨四型間取型民家の間取り(発展形態) 摂丹型民家の間取り(初源形態/江戸時代初期~) ザシキ・ブツマ (接客・儀式の 空間) ナンド・ヘヤ カ (寝室) ダイドコ等 (居間) エン・エンゲ (縁側) 土間(ドマ)・ニワ (作業空間) マド 牛・馬

江戸時代の平均的な農家名取の 中沢家住宅 横町利郎の岡目八目

地域の企業 施設訪問 29回 関家住宅と古民家

江戸時代の住まい事情 江戸時代の暮らしが見えてくる 町人の長屋事情 住まいの本当と今を伝える情報サイト Lifull Home 039 S Press

百万都市を俯瞰する 江戸の間取り 安藤優一郎 本 通販 Amazon

楽天ブックス 江戸時代の家 暮らしの息吹を伝える 大岡 敏昭 本

東建コーポレーション 江戸時代の借家

大正時代に建てられた母屋と江戸時代の土蔵は歴史を感じる事の出来る物件でリフォームすれば立派な建物になる事間違いなしです 丹波興産株式会社 与謝の中古 マンション 一戸建て の不動産 住宅情報 無料掲載の掲示板 ジモティー

1

歴史でみる 住まい の進歩と 暮らし の変化 教えて おうちの豆知識シリーズ 住まいの学校コラム 総合住宅展示場 Abcハウジング

Www Toyo Ac Jp Uploaded Attachment 513 Pdf

1

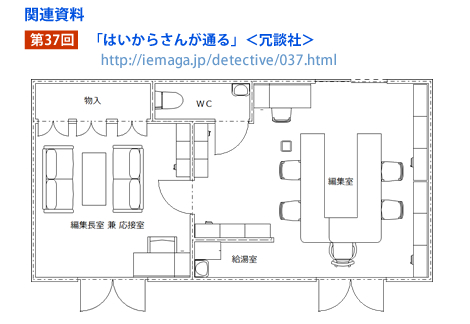

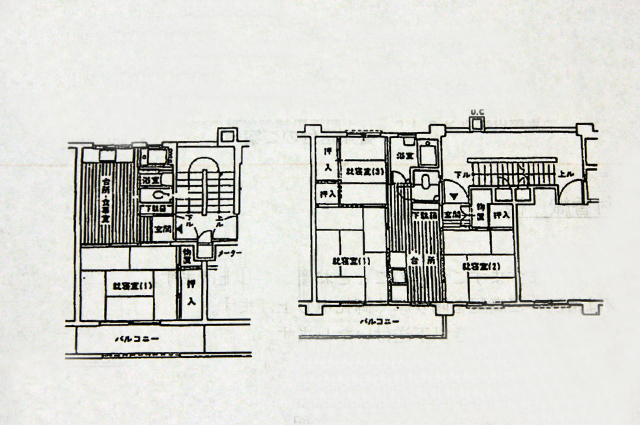

間取り探偵 マンガ アニメから見る間取りの歴史学みたいなもの 名作マンガ アニメの間取りを推理 イエマガ

両槻会第51回定例会 資料集 飛鳥の古民家 飛鳥の甍に想いを馳せて

彩の国 さきたま古墳公園を散歩 江戸時代の農家建築を見た 比企の丘

神戸市 国指定重要文化財 箱木家住宅

センターの自由研究 くらし調査 ファイル 12 間取り いちのせき市民活動センター

喜連環濠 地区の古民家 Monumento モニュメント

屎尿 下水研究会

滋賀県愛知郡愛荘町竹原 古民家 内蔵付き 愛知郡愛荘町竹原 中古戸建 9dk 不動産 一戸建て 株式会社 カントリーライフ

住生活 秦野市役所

大解剖 江戸時代中期の農家 房総のむら に残された重要文化財を探る 百年名家 築100年の家を訪ねる旅 Bs朝日

ルーツを探れ 風呂 トイレ キッチン

江戸時代の暮らし 長屋の庶民生活 長屋の種類 大家の仕事 日本食文化の醤油を知る

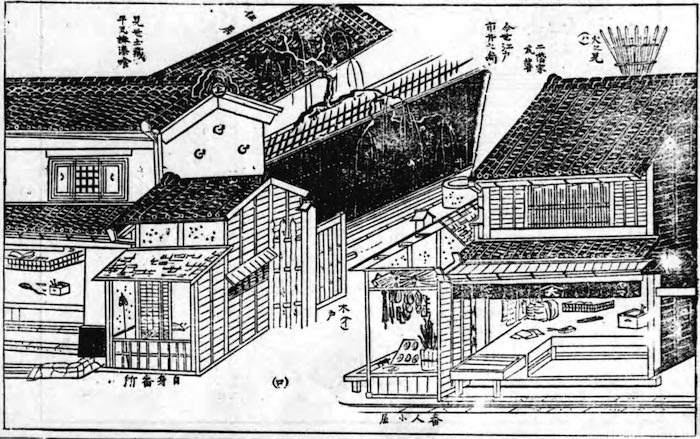

第57回 江戸時代の住居 商家を見る 歴史研究所

古民家での暮らしvol 5 生活と間取りの移り変わり Adfウェブマガジン Adf Web Magazine 建築 アート デザインのメディア情報ニュース

第57回 江戸時代の住居 商家を見る 歴史研究所

間取りを仕切らない 区切らないと言う選択肢 一級建築士 福味健治 マイベストプロ大阪

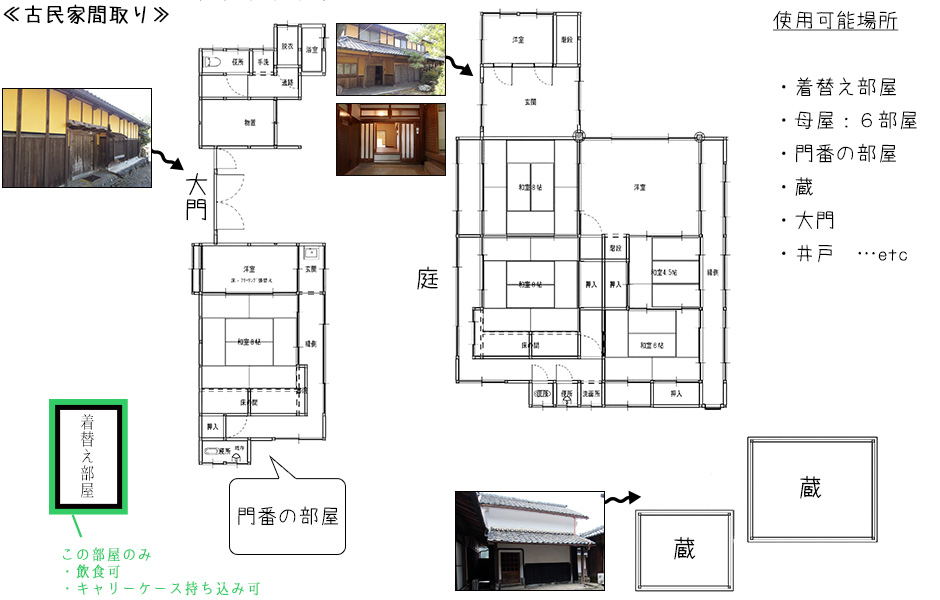

古民家の説明

絵で見る江戸のくらし 14 中級武士の屋敷 しんこうweb

安来市の 古民家 売ります あい らぶリフォーム

吉野家 農家 江戸時代後期

千古の家 中世末期から現存してきた国指定重要文化財

親子の住まい方教室

江戸時代のニッチ 押板 オシイタ を観に行く マックホームカフェ

第57回 江戸時代の住居 商家を見る 歴史研究所

重要文化財 竹内家住宅 江戸時代の農家の家と暮らしを間近で見て感じることができる 四万十川 観光ガイド

市内観光スポット 旧佐藤家住宅 江戸時代中期の民家で 国の重要文化財に指定されています 間取りはいわゆる 三間取り 広間型 で これは当時の農家の基本的な間取りの一つなので 当時の農家の生活うかがい知ることができます Photo De Guesthouse 66 Kakuda

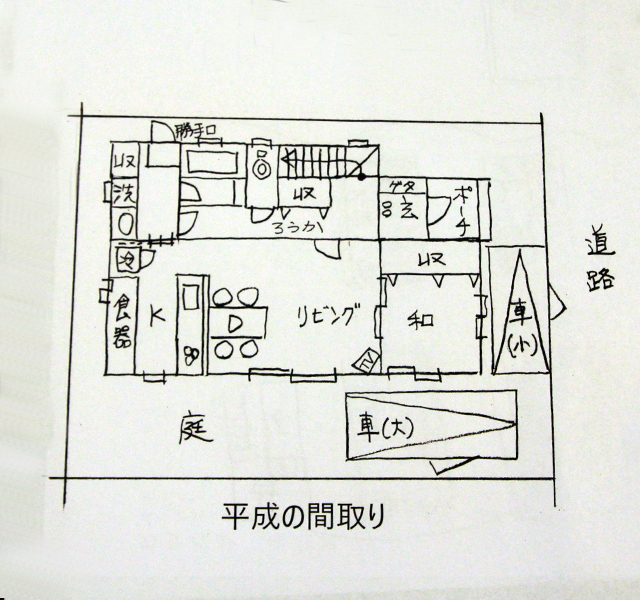

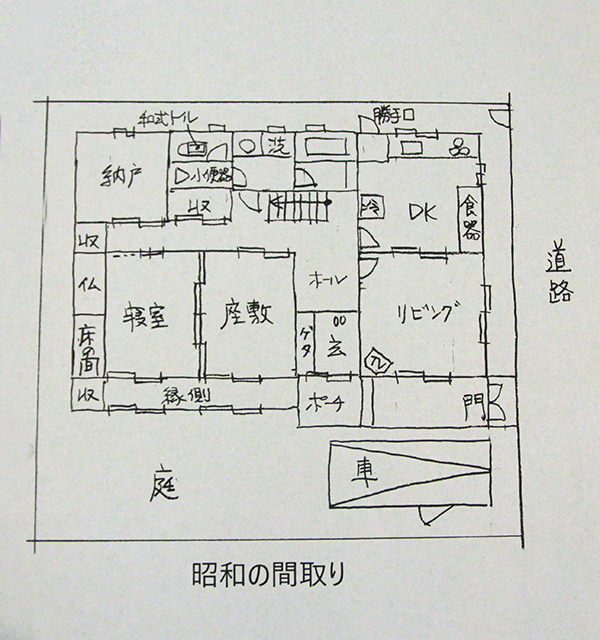

江戸時代から現代まで 時代ごとに変化する間取りのトレンド そしてこれから主流になる間取りとは Sr Editor Produced By Sre不動産

ジブリ好きなら外せない 小金井 江戸東京たてもの園 2 バス観光マガジン

屎尿 下水研究会

江戸時代の住まい事情 江戸時代の暮らしが見えてくる 町人の長屋事情 住まいの本当と今を伝える情報サイト Lifull Home 039 S Press

国立市古民家 くにたち郷土文化館

旧北島家主屋 やまとナビ Navi 神奈川県大和市のスポーツ よか みどり情報サイト

綱島家 農家 江戸東京建物園 雨 風 呂

江戸時代の暮らし 長屋の庶民生活 長屋の種類 大家の仕事 日本食文化の醤油を知る

旧和井田家住宅 母屋 足立区

江戸時代から続くまちで新しいこと始めてみませんか カリアゲル 空き家マッチングサービス カリアゲjapan

日本の名作住宅の間取り図鑑 改訂版 大井 隆弘 本 通販 Amazon

一之江名主屋敷part2 江戸川区 田舎へ行ってご 見てご

江戸時代の農民の住宅 旧高山家 フーちゃんのカメラウオッチング

間取りを仕切らない 区切らないと言う選択肢 一級建築士 福味健治 マイベストプロ大阪

古民家は土地の記憶 技は時のなぎさへ 用語解説 古民家再生 リノベーション リフォーム 賃貸など

江戸時代から現代まで 時代ごとに変化する間取りのトレンド そしてこれから主流になる間取りとは Sr Editor Produced By Sre不動産

長屋 Wikipedia

江戸の庶民の朝から晩まで 第3章 江戸の住まい 1 江戸の庶民が住んでいた長屋の間取りは 私の俳句 川柳 動画 日記 絵手紙 皆で470歳 長屋 日本の民家 日本家屋 間取り

江戸時代から現代まで 時代ごとに変化する間取りのトレンド そしてこれから主流になる間取りとは Sr Editor Produced By Sre不動産

建築豆知識 ブログ 石井工務店

コスプレ ドール撮影古民家 江戸時代のお屋敷 京都府南丹市園部町熊崎

四畳半に4人家族で暮らす 江戸の賃貸住宅 長屋 の暮らし 性生活は 江戸ガイド

衣 食 住 技

町家と農家 野々市市ホームページ

四畳半に4人家族で暮らす 江戸の賃貸住宅 長屋 の暮らし 性生活は 江戸ガイド

江戸時代に建築された小采家住宅 株式会社nto 井戸掘りのすすめ 愛媛県松山市

京町家とその暮らしの文化 まち ひと こころが織り成す京都遺産 京都の文化遺産

上勝町住民の栄養調査

平尾の古民家

重要文化財 竹内家住宅 江戸時代の農家の家と暮らしを間近で見て感じることができる 四万十川 観光ガイド

公家 清閑寺邸の3dが完成しました 間取り図 公家 日本家屋

民家とは コトバンク

現代住宅のルーツ 江戸期中級武家 屋敷 性能とデザイン いい家大研究

座り流し からldkに思いをめぐらす マックホームカフェ

間取りへの意識 ひかリノベ スタッフブログ

間取りを仕切らない 区切らないと言う選択肢 一級建築士 福味健治 マイベストプロ大阪

ホームズ 間取り探偵 Jin 仁 の武家屋敷を解説 そして 天の声 とは 住まいのお役立ち情報

間取りへの意識 ひかリノベ スタッフブログ

民家とは コトバンク

旧松井家住宅 茶屋として江戸時代末期に建設 Oka Labo おかラボ 岡山 岡山近県 観光サイト

日本昔話の家ってこんな間取りかな 基本そのまま風呂トイレ付けて まだまだ住めるのが素晴らしい築150年 間取りマニアのつぶやき 間取り マニアのつぶやき

江戸時代の暮らし 長屋の庶民生活 長屋の種類 大家の仕事 日本食文化の醤油を知る

古民家 フロンティアワールド

江戸時代から現代まで 時代ごとに変化する間取りのトレンド そしてこれから主流になる間取りとは Sr Editor Produced By Sre不動産

江戸時代 日本の家 人々はどのような家に住んでいたか 古民家びと

長屋 江戸時代 間取り Kbreckpaperdoll Com

四畳半に4人家族で暮らす 江戸の賃貸住宅 長屋 の暮らし 性生活は 江戸ガイド

江戸時代の古民家を初夢で一目惚れ 物件ファン

江戸時代

江戸時代の暮らし 長屋の庶民生活 長屋の種類 大家の仕事 日本食文化の醤油を知る

Www Cst Nihon U Ac Jp Research Gakujutu 62 Pdf I 14 Pdf

Www Cst Nihon U Ac Jp Research Gakujutu 63 Pdf I 13 Pdf

古民家 旧島田家住宅

人生をより豊かに暮らす家づくり 金沢足軽住宅

間取りを仕切らない 区切らないと言う選択肢 一級建築士 福味健治 マイベストプロ大阪

1

木造住宅の原点古民家 のフロンティアワールド

昔の家から長く暮らせる家の間取りを学ぶ 古民家 All About

旧中島家住宅の紹介

親子の住まい方教室

江戸と浅草 江戸時代の町民 職人の暮らしについて その7 まっちー Machida Ito のブログ

コメント

コメントを投稿